刺青師┃短編小説 2022作

いれずみ

10年ほど前から人々の間に刺青が流行った。

刺青はサングラスと同じように自分をカッコよく見せたり、強そうに見せるものだった。

刺青は肌に針を刺して色を入れていくのだから、痛いなんてものじゃない。

そこを我慢してやるから、強そうに見えるのだろう。

昔の刺青は麻酔なんてものはないから、痛さは相当なものだっただろう。

刺青が終わった日から三日三晩高熱にうなされたというから命がけである。

現在では痛みもなく、軽い気持ちで刺青が入れられる。

流行れば、刺青師も増え、刺青を教える学校みたいなものもできた。

刺青も手軽なものとなって、刺青を入れる人も増えた。

刺青学校で学んだ人は多かったが、みんなそれなりに繁盛していた。

しかし、人気の出たビジネスには避けられない宿命がある。

だんだん刺青の技術も進歩し、簡単にできるようになった。

ネットを探せば100円位で刺青データを売っている。

このデータを刺青用3Dプリンターにセットし、機械の中に腕を入れると、自動で刺青をしてくれる。

もっと簡単なシールタイプのものもある。

昔の写し絵のように刺青を入れたいところに貼って、1時間もすれば絵が肌に染み込んで刺青になる。

いまはインターネットで刺青データーをダウンロードし、それをプリントアウトし、シールのように肌に貼っておくと、インクが肌に染みこんできれいな刺青になる。

痛くもなく、時間もかからず、低料金でできるようになった。

こうして、市民は殆ど全員が全身に刺青をしている。

もう刺青はカッコよく見せたり、強く見せたりするものではなくなった。

素肌のままでは、裸でいるようで恥ずかしいという感覚になった。

白い肌に違和感を感じるようになってしまったのだ。

更に医学の発展はすごかった。

刺青は薬で簡単にできるようになった。

塗り薬のように腕や身体に塗ると、パッケージ通りの刺青ができる。

この塗り薬は痛みもなく、ひと晩でカラフルな刺青が出来上がる。

薬には消去作用もあるから、古い刺青を消して、その後に新しい刺青ができる。

人々は明日のオシャレに合わせて、刺青を取り替えた。

そして、遂に画期的な薬ができた。

母親が薬を飲んで、それから赤ちゃんに乳を与える。

すると、赤ん坊の肌に刺青が浮き出てくるというものだ。

この薬の刺青は1年で消えてしまうが、一度抗体のできた子供は、簡単な刺青用食事で復活させることができる。

両親は子供の成長に合わせて毎年かわいいデザインの刺青を楽しんだ。

人気のデザインはミッキーマウスで、効果は全身に現れる。

まるで、ミッキーマウスが生きているようだ。

さすがに耳は大きくできないので、付録の耳アクセサリーを使用している。

両親はもう赤ん坊の顔を思い出すこともできないくらいになっていた。

自分の子供の顔が解らないと、母親の情も無くなった。

子供はぬいぐるみ人形のような存在になった。

時代遅れ

ひとりの刺青師が古びたマンションの窓に座り、足を窓の外に投げ出している。

刺青師は仕事もなくなり、毎日をぶつぶつとつぶやきながら過ごしている。

もうプロの刺青師に頼んで、痛い刺青をする人なんていない。

「ああ、なんか仕事はねぇかなぁ・・・」

彼の部屋は古いビルの30階にあったので、とても眺めが良かった。

仕事もない年老いた刺青師は、何気なく遠くを眺めている。

景色といっても、ビルとビルのわずかな隙間から見えるだけである。

このビルのエレベーターはかなり前から壊れている

だから、上の階ほど家賃が安い。

30階にもなると、殆どタダのような家賃である。

彼は長い階段を使って上がっていく。

仕事が無くなってからは、部屋から出ることもなく、長い階段を登ることもなくなった。

このビルより高いビルの部屋はもっと安い。

90階のビルに住んでいる仲間は大家からお金を貰って住んでいる。

高層階になれば家賃は無料どころか、お金を貰って住んでいるのだ。

家主がわざわざお金を払ってまで住ませるには理由がある。

誰も住んでいない無人のビルは撤去しなければならない法律があるためだ。

大家に高層ビルを解体して更地にできるようなお金なんかない。

だから無料でも住んでもらえれば助かるのだ。

90階に住んでいる彼の友人は部屋から出たことがない。

とても毎日90階の階段を登り降りすることは無理である。

1階の自動販売機にタバコを買いに行くだけで、まる1日掛かってしまう。

郵便物だって部屋までは配達してはくれないから、1階の入り口の横に設置されている郵便ポストまで取りに行かなければならない。

郵便ポストには、政府から毎月補助金が届けられる。

だから、月に1回は部屋から出て90階の階段を往復しなければならない。

彼は同じ階の空室で野菜を育てて、飢えをしのいでいる。

野菜といっても、日光のいらないモヤシとかキノコのようなものだ。

水なんかやらなくても、時々低い雲が入ってくる。

彼は完全自動の栽培システムだと自慢する。

空き部屋なんかいくらでもあるから、栽培場所の心配はない。

彼の仕事は、野菜を食べに来る鳥を追い払うことだった。

街には地面が出ている土地なんかないから、自然に食べ物がなるなんてことはない。

鳥たちの食料は、人間が育てる農作物に頼っている。

この部屋に来ると、タンパク源の虫も野菜も食べられるのである。

刺青師の住んでいるビルの周りにも高いビルがたくさん建っていた。

地面からニョキニョキと生えているように見えた。

その内ユラユラと動き始めた。

ビルは彼に手を振っているように見えた。

アイデア

彼はハッと閃いた。

「こいつはいいアイデアだ。これは儲かりそうだ」

これで、俺も1階の部屋に住めると思った。

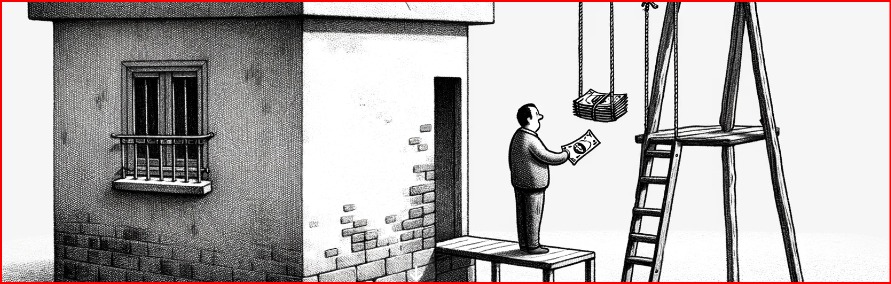

翌日から、刺青師は古いビルの外にぶら下がっていた。

ビルの屋上からロープを垂らしたその先にはゴンドラのようにブランコが付いている。

刺青師はペンキと刷毛を持って長く垂れ下がったブランコに座った。

そう、彼はビルの刺青師になったのだ。

古びたビルにきれいな絵を描いて刺青のようにするという仕事だ。

この仕事はビルのオーナーたちの評判になった。

話題になったビルには、部屋を借りたいという人が押し寄せたのだ。

刺青師は大忙しで、毎日ビルにぶら下がって絵を描いた。

あまりにも忙しすぎて、彼はブランコからも降りることはなくなった。

やっと借りた1階の部屋にもまだ一度も入ったことはない。

仕事をするためには一度屋上に上り、長いロープを垂らして、その先まで降りていかなければならない。

この段取りだけで半日以上かかってしまう。

とても、自分の部屋に帰るなんて時間はないのだ。

刺青師は一度仕事を始めると、終わるまでロープの先の小さなブランコで暮らした。

時々、頼んであるパートさんが近くの窓まで食料やら水やらを運んでくれる。

やがて、ビルのデザインも人々に飽きられていった。

でも刺青師は毎日ビルにぶら下がって絵を描いていた。

未だに注文を全部こなしていなかったからだ。

もし、途中で投げ出したら莫大な違約金を払わなければならなかった。

もう誰もビルを見上げる人はいなくなった。

ビルの上で絵を描いている人がいる事も忘れられた。

それでも彼は高いビルにぶら下がって絵を書いている。

夕日

ある日の夕方、人々が歓声を上げて上を見上げた。

そこには、真っ赤な夕日が輝いていた。

人々はみんな感動し、ささやいていた。

「自然は美しいねぇ」

たくさんのビルをシルエットに夕日が輝いている。

ビルのひとつに刺青模様を描いている彼がいることに気付く人は一人もいなかった。

ある日、仕事の支払いのために、ビルのオーナーが彼の仕事場を訪ねた。

でも、そこに彼はいなかった。

古びたブランコだけが風に吹かれて揺れていた。

ビルのオーナーはブランコにお金を結び付けて言った。

「契約金は確かにお支払いしましたよ」

おわり